-

about us

会社概要

-

to BUSINESS

法人のお客様

-

to CUSTOMER

個人のお客様

-

RECRUIT

採用情報

-

-

ふるさとに

芸術・文化・伝統・風土を育む

今回は近江八幡市出町で書アート教室『墨の香』の主幹で、書家の大西美弥子さんをご紹介します。

6才より書家祥洲さんに師事、伝統書をベースに書を学び始められました。

「友達と一緒に通う楽しさ。何より真っ白な紙に、筆独特の線で文字が生まれる。その感じが美しく不思議に思ったんです」と、書道との出会いを話されます。 「上手い」とほめられるのが嬉しくて、たくさんの入選、入賞も励みになり、熱心に毎週教室に通われグングン腕を上げられました。

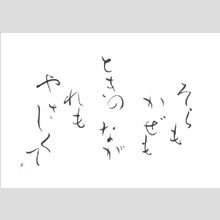

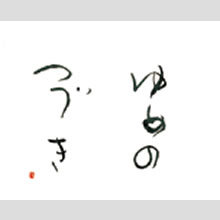

高校生になった時期に、勉強の都合で先生から離れられましたが、94年に結成された祥洲さんを主幹に自由な書表現を実践する「墨集団翔Sho」に参画、書作活動を再開されました。大学在学中の97年には、20点余りの作品を展示した個展を初めて開かれ、以来毎年個展を開かれています。「自分の想いを書いた作品を見て、それぞれの感じ方で感動される。作品が独り歩きをするその姿を見て、感動で胸いっぱいになりました」と、当時を振返られます。98年に芸術新聞社出版の『墨』で、墨とひらがなの美しさを表現された作品を掲載され『ひらがなで自分の言葉を書く』今のスタイルを確立されました。「ひらがなの魅力、美しさを伝えたいから、ひらがなにこだわっています。紙や筆は勿論ですが、墨と硯(すずり)にも。特に同じ黒が二度と出ない、硯でする墨の美を追いかけていて、たくさんの人にその墨の良さを伝えたいですね」と大西さん。墨をする時間は日常を離れる、精神的に落ち着ける間なんだそうです。

創作活動と同時に力を入れておられる書道を広める活動は、書アート教室『墨の香』を拠点に繰り広げられています。思いのままに素直に表現する4・5歳児のクラス。伝統的な書技術だけでなく、現代アートとしての墨美を学ぶクラス。そして親子が一緒に学べるファミリークラスのバリエーションがあります。まずは基礎を学ぶために、古典を参考にして楷書、行書、草書、篆書、隷書、仮名の臨書。漢字一文字をどう表現するかに取組む一文字書き。自分の好きな言葉を、気持ちを込めて書いてもらう現代文。これらの取組みの後で、構図や計算した筆運びではない、自然な筆運びで書いてみるのだそうです。「同じ大きさ、同じ書体で、奇をてらわずに、行のゆれや空間を使いシンプルに書くんです。筆を運ぶリズムや流れをつなげると作品になるって感じですね」と大西さんは話されますが…。墨の色とニジミ具合、紙の余白のバランス、誰にでも読み書きができ、シンプルな表情のひらがなは、ごまかしがきかない難しさがありますよね。

伝統を大切にしながらもひらがなでの書作品で新しいスタイルを作ってこられた大西さん。アート教室も畳ではなく、ジャズの流れるテーブル・椅子のスタイル。画廊の雰囲気漂うハイセンスな空間です。数年前から平筆や葦ペンも取り入れて、墨のニジミ、濃淡、粒子の動きを使って、抽象的な作品作りに取組んでおられます。多くの人に見てもらって、書の良さ、墨の良さ、線の良さ、空間の良さを知ってもらいたい。自分が感じる心に響く言葉を大切にし、書の文化を広め、伝えていきたいと言葉の世界、是非一度体感してみて下さい。

大西美弥子 http://www.onishimiyako.jp/

墨の香 書アート教室 TEL:0748-32-7153