-

about us

会社概要

-

to BUSINESS

法人のお客様

-

to CUSTOMER

個人のお客様

-

RECRUIT

採用情報

-

-

ふるさとに

芸術・文化・伝統・風土を育む

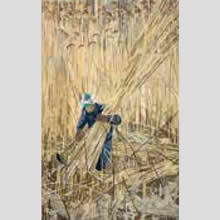

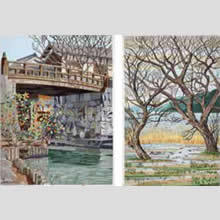

趣味で油絵を描かれていたお父様は、ご自分の下絵をお兄さんが版画にして毎年の年賀状を出しておられました。そのうちお兄さんたちが受験勉強で忙しくなり、松島さんが引継がれることになりました。版画に初めて触れられたのがその時で、小学生の5年生の時でした。13才でお父様を亡くされてからは、しばらく版画から遠ざかっておられたのですが、社会人となって再び自分の年賀状を版画で作り始めることに…。そんな時、ふと目にした滋賀県年賀状展に出品したところ、NHK大津放送局長賞を受賞されたのです。これをきっかけに本腰を入れて、版画の制作活動をスタートされました。会社生活の余暇を利用しての作品作りは思う様に進まず、展覧会に足しげく通っては構図や色彩などの研究をし、コツコツと地道に制作活動を続けられました。そんな中、滋賀県展に出展し初入選、その後5回の特選を受賞。2008年には東京上野の日本版画会展にて、80号の大作『葦刈』にて文部科学大臣賞を受賞と、その後も数々の作品受賞を受けられました。現在では日本版画会理事、近畿支部長、光風会会友、滋賀県美術協会会員など、様々な立場でご活躍されています。2011年には、以前から目標にされていた第43回 日展に初入選され、その後も昨年まで4回入選。まさに「やりましたー」って感じですね。

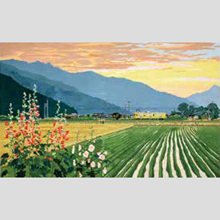

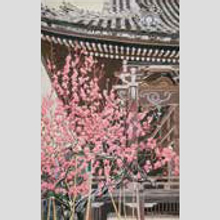

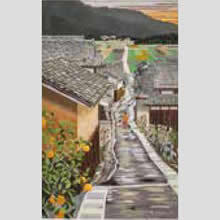

松島さんに作品の心構えについてお聞きすると「家の近所や旅先での朝焼けや夕焼けなど、ビックリする様な感動を覚えた景色や色彩をテーマにします。写真と現場でのスケッチを参考にし、水彩絵の具で下絵を綿密に描けば80%は完成なんです」と話されます。その絵を色ごとに版木に落とし、5枚の版木を彫るという作業の連続。一つの作品で20~30色の多色刷りで、ようやく作品が完成します。「版画の面白さの一つは、バレンで摺る時に色と色とが重なって予期せぬ美しい色が出た時なんです。ムラなく多くの美しい色を出すために和紙を湿らすのですが、夏などは部屋中を霧吹きで湿らすためサウナ状態なんです。熱中症で倒れそうになる事もあるんですよ」と笑われます。仕上がった作品を額に入れ壁にかけ、家族みんなでコーヒーでも飲みながら、作品について批評し合うひと時が一番楽しいんだとか。会社生活の合間の創作活動は、家族の理解と協力が無くてはならないモノでしょうからね。現在は退職され、版画創作活動が主な日課となり、さらに良い作品を生み出そうと取組まれています。

五個荘、八日市、愛知川そして大阪で個展を開かれたり、版画の年賀状教室を開催したりと、地元で精力的に活動を続けておられる松島さん。NHK-BSで放映されている写真家 中井誠也の『てつたび』にも出演されたのですよ。今後は版画文化の伝承のため、活動の場を広めていきたいと力強く話されます。松島さんの今後益々のご活躍を期待しております。